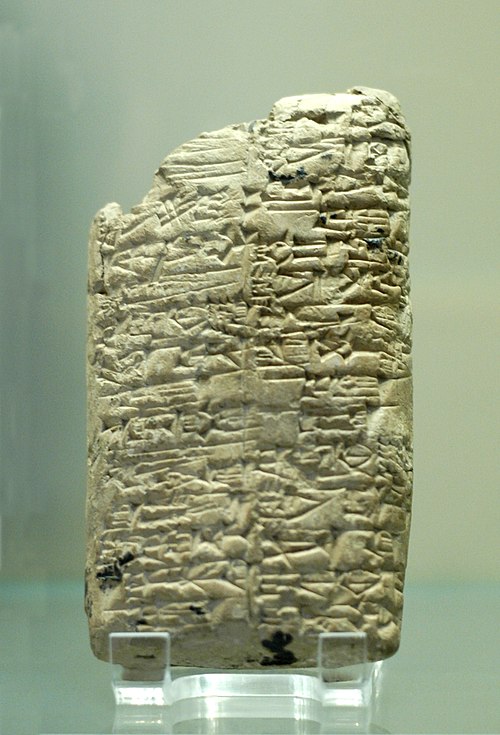

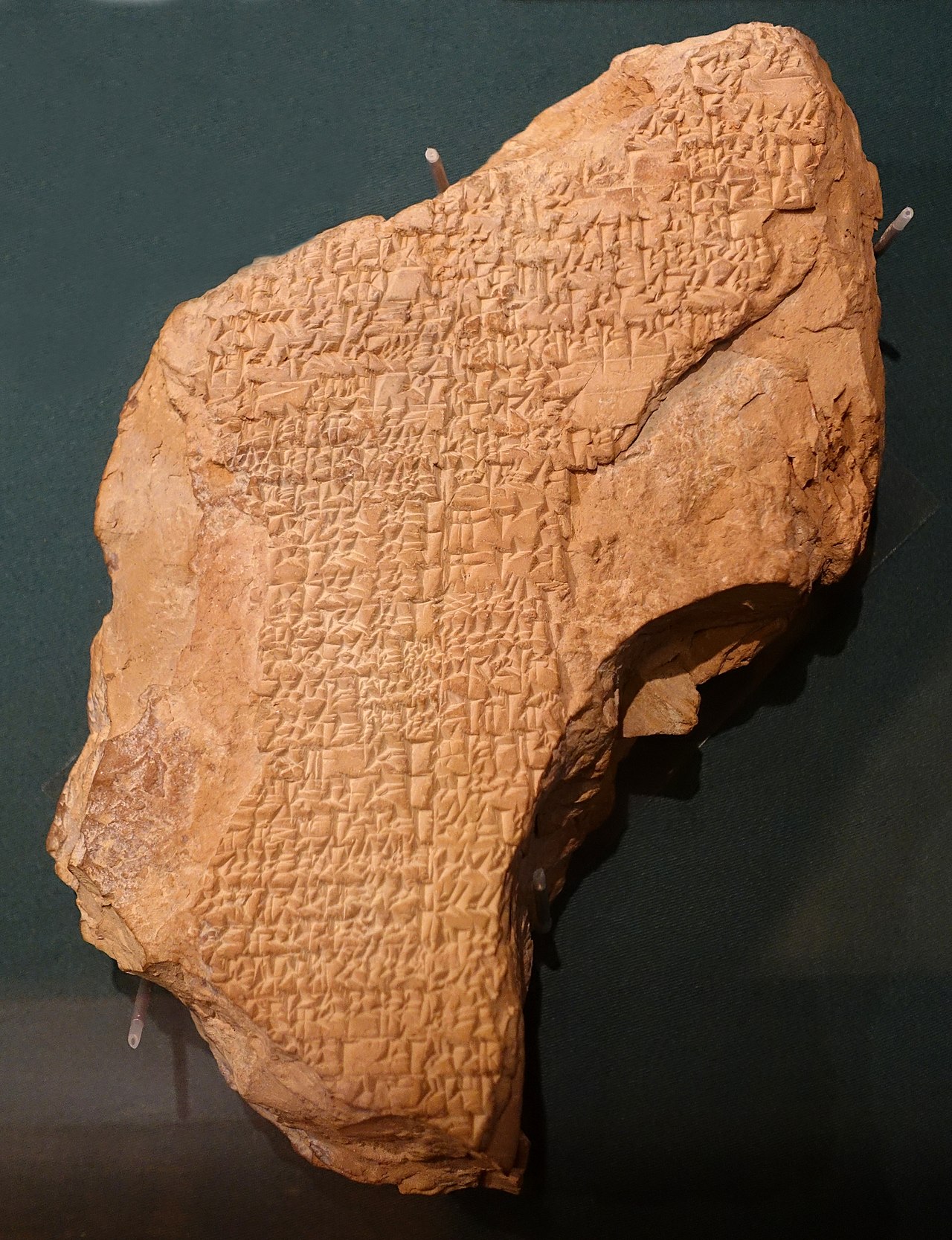

태블릿tablet은 인류 최초로 문자를 기록하기 위한 매체였다.

주로 점토판이나 석판에 문자를 새기는 방식으로 이루어졌다.

기록 매체가 더 많은 텍스트를 낳았고, 더 많은 텍스트가 새로운 기록 매체를 낳았다.

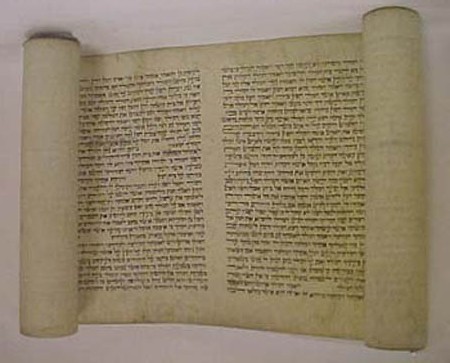

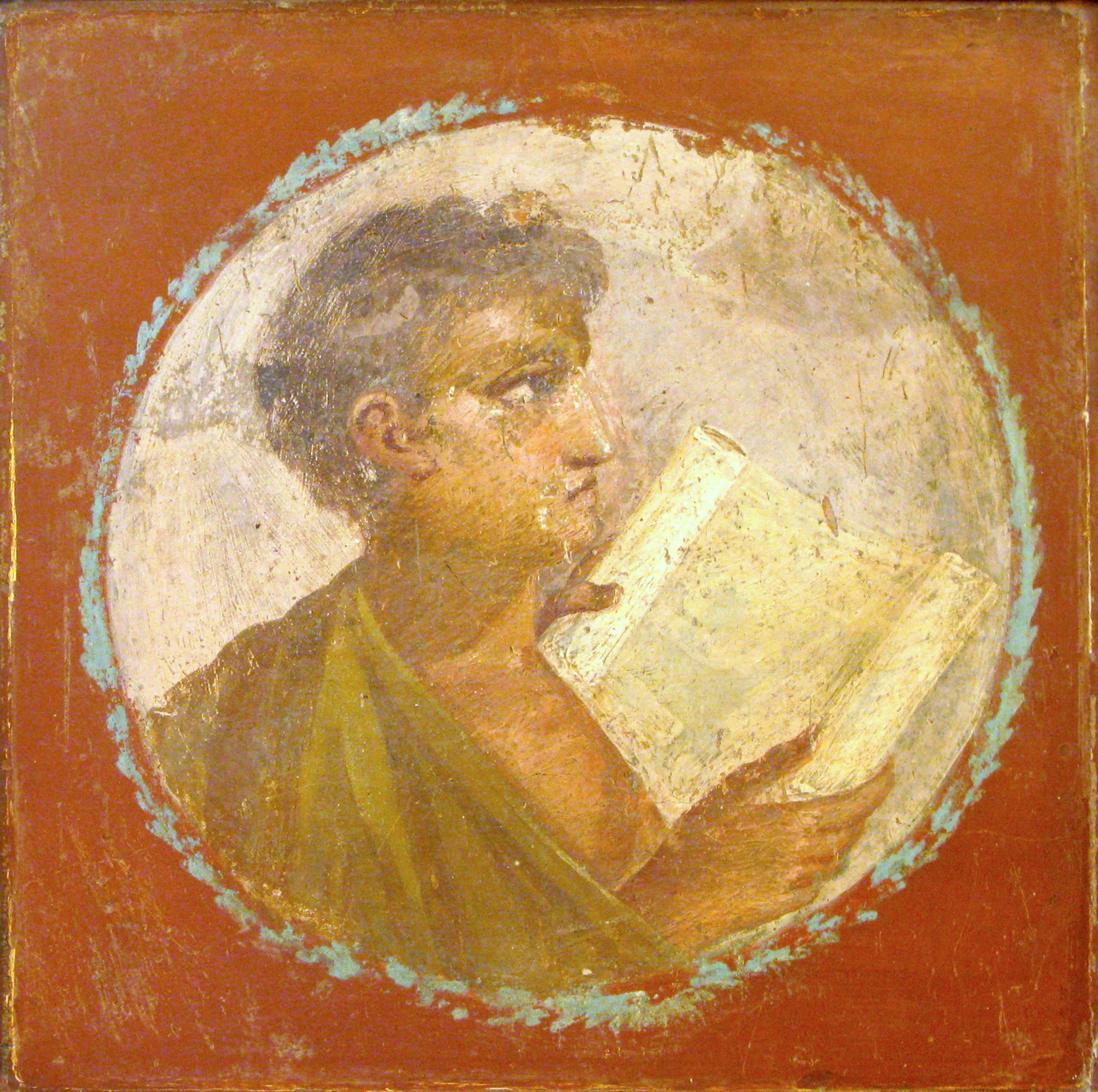

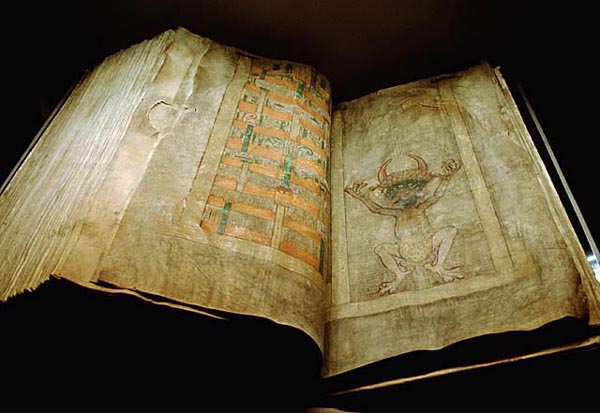

파피루스나 양피지에 텍스트를 기록한 뒤 두루마리처럼 말아 올리는 스크롤scroll이 등장했다.

그러나 스크롤은 순차적 접근sequential access이라는 한계를 지녔다.

원하는 정보를 찾을 때까지 두루마리를

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

풀 수밖에 없었다.

기록 매체는 이제 임의 접근random access과 색인index, 즉 텍스트에 대한 통제가 필요했다.

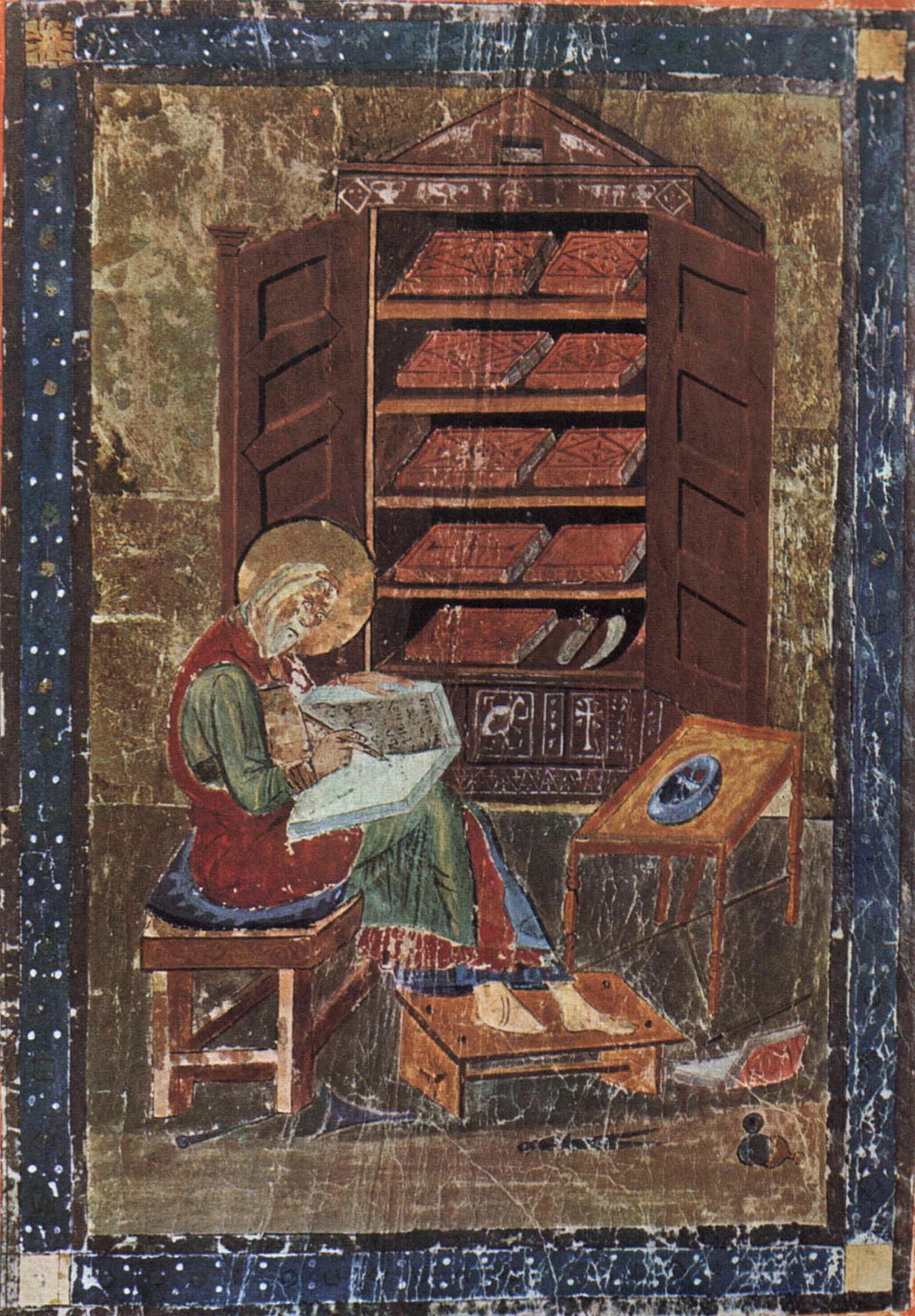

그렇게 스크롤을 일정 크기로 잘라 한쪽 모서리를 고정한 코덱스codex가 등장했다.

그것이 지금 우리가 아는

현대적 책의 기원이 되었다.

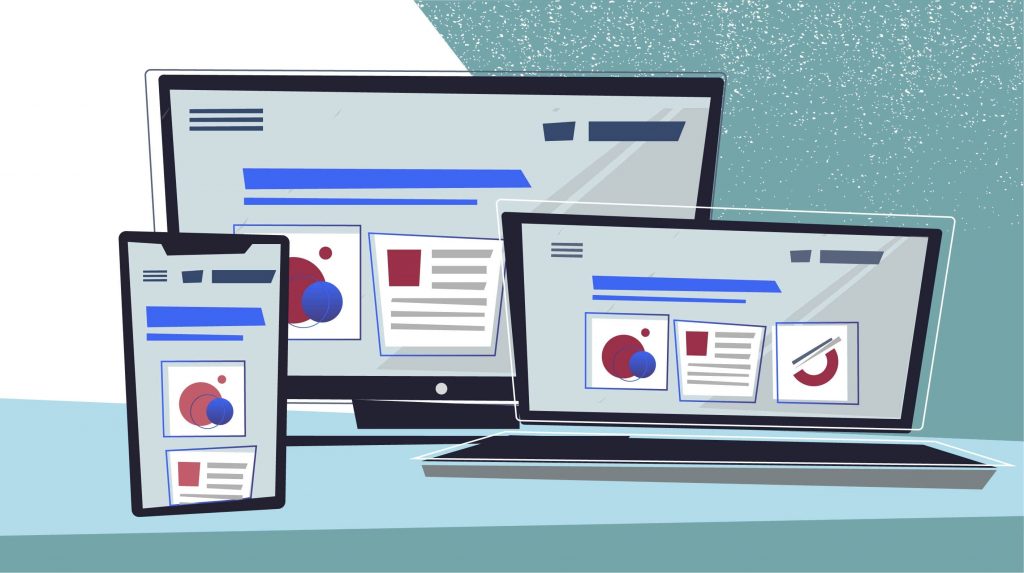

한편 디지털 기기와 웹의 출현으로 텍스트는 새로운 질서 아래 놓인다.

통시적으로 흐르던 기록 매체의 관습이 잡종적으로 뒤섞인다.

무수한 판형의 “태블릿”이 쏟아져 나왔다. 더 이상 태블릿의 고유 영역을 준수하면서 텍스트를 기록할 수 없다.

따라서 웹은 태블릿의 가시적 영역을 벗어나 무한한 평면을 상정한다.

이제 태블릿은 직접적인 기록 매체가 아닌 무한한 평면을 구획하는 프레임으로 작동한다.

그리고 그 평면을 조작하는 방법으로써 “스크롤”의 관습을 빌린다.

다시 말해 두루마리는 가만히 냅둔 채 평면을

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

둘둘

풀어내릴 뿐이다.

한편 index.html은 독립적인 “문서”이자 하나의 웹“페이지”, 동시에 “색인”이다.

“코덱스”는 한쪽 모서리의 질서에서 벗어나 하이퍼링크로 한데 엮인다.

연결된 텍스트에는 어떠한 물리적 인접성도 선형성도 없다.

원하는 순간 즉시 다른 페이지로 향할 수 있다.

웹에서 텍스트는 고정된 위치값을 갖지 않고, 생산자 또한 텍스트에 대한 통제권을 갖지 않는다.

그럼으로써 역설적으로 웹은 텍스트를 콘텐츠로 환원하여 더욱 완전한 통제를 가능케 한다.

웹에서 글을 쓴다는 것은 이제 무슨 의미를 갖는가?

자신의 텍스트를 자신이 편집하고자 하는 욕망은 해소될 수 있는가?